예나 지금이나 학생들이 가장 듣기 싫어하는 말이 어쩌면 “공부하라”는 말 아닐까. 놀고 싶은 마음은 크고, 하고 싶은 것 많은 나이에 억지로, 정말 지칠 때까지 공부해야 하기 때문 아닐까.

그러나 정작 배우고 싶은 마음이 간절하고, 어떻게든 글 한 자라도 더 배워보려 애를 썼지만 쉽지 않았던 시절을 살았던 이들도 있다. 고단한 농사일을 평생 해오면서도 그 마음을 계속 지켜내 그토록 배우고 싶었던 글을 완전히 익혔고, 고단한 삶 속에서 쌓인 이야기를 시로 풀어내는 이가 있다. 부안바래청춘학고 문해교실의 열성 학생 왕정순(78) 어르신이 바로 그런 사람이다.

행안면 야룡마을에 사는 왕정순 할머니는 1946년 정읍 북면에서 태어났다. 글자를 처음 배운 것은 어린 시절 동네 청년들이 어른들을 대상으로 가르치던 야학에 다니던 어머님을 따라 다니던 때다.

한글 공부를 너무 하고 싶었던 할머니는 소학교에 다니는 옆집 친구에게 한글을 배우려고 했다. 그런데 그 친구의 오빠가 말썽이었다. 그 오빠가 “하지감자나 콩 한 바가지를 가져와야 글 가르쳐 준다”기에 집 마루밑에서 몰래 감자를 꺼내다 가져다 줬다. 그 대가로 배운 거라곤 친구가 대충 적어준 시 한 편에 불과했다. 그것도 감지덕지, 어린 마음에 그 시를 읽고 또 읽으며 한글을 깨우쳤다.

아이를 많이 낳던 시절이었기에 같이 사는 오빠 부부는 해마다 아이를 낳았다. 하는 수 없이 집에서 조카들을 돌보며 틈틈이 시를 읽고, 글자를 써보며 글을 익혔다. 나이만 차면 학교에 진학하고, 비용은 걱정할 필요가 없는 요즘과는 정말 다른 시절이었다. 어려움 속에서도 어머니의 눈을 속여가면서까지 배움을 위해 노력했던 어린 날의 그 모습이 대견하게 느껴진다.

이후 어머니를 졸라 겨우 소학교 3학년으로 입학했다. 얼렁뚱땅 동네 친구들을 따라 3학년 교실에 비집고 들어갔고, 선생님께 자초지종을 말했다. 그러자 선생님이 글자를 써보게 하고, 숫자를 세보도록 하며 간단한 시험을 치렀고, 영특했던 어린 왕정순은 시험을 무사통과해 늦깎이로 학교에 다니게 됐다. 공책도 없이 누런 백로지를 손수 묶어 공부하면서도 학교에 다니는게 좋았다고 한다.

그러나 처음 월사금 200원을 내고는 계속 낼 수 없어 다시 학교를 그만두고 집에서 조카를 돌보는 신세로 지내야 했다. 그렇게 자라 21살이 된 왕 할머니는 부안으로 시집을 왔다.

친정은 밭농사와 누에를 키웠는데 행안으로 시집을 왔더니 온통 논밖에 없었다. 생전 모내기를 해본 적이 없었기에 서투르기 짝이 없었던 것은 당연했다. 모를 심을 줄 모르는 며느리를 앞에 두고 시어머니는 밥상 들일 때마다 온 식구 듣는 데서 “우리는 이제 다 굶어 죽게 생겼다”고 은근히 핀잔을 주곤 했다. 대놓고 하는 구박보다 더 눈치 보이는 가시방석이 따로 없었다고 한다.

그래서 왕 할머니는 뒤꼍에서 혼자 모심는 연습을 해야 했다. “모내기를 해본 적도 없고, 할 줄도 모르니 모는 손에 잡히는 대로 대충 잡아떼어 심는 것인 줄 모르고, 꼭 3~5개씩만 뜯어 심어야 하는 줄 알았다”고 말했다. 오히려 대충대충 빠르게 해야 하는 일을 쓸데없이 정성 들이느라 고생만 하고 구박까지 받았던 셈이다.

일손이 더디다고 적게 할 수는 없는 노릇이었다. 심지어 논에서 새벽 3~4시까지 일하다가 지쳐 들어와 세상 모르고 잠이 들기도 했다. 어느 날은 아침에 일어나보니 방바닥이 온통 피로 흥건해서 깜짝 놀랐다. 거머리가 다리에 붙은 줄도 모르고 쓰러져 자느라 밤새 거머리가 피를 빨아먹고는 방바닥에 떨어져 피를 흘리고 있었던 것이다.

이렇게 살다 보니, 나중에는 동네에서 모 잘 심는다는 칭찬을 듣는 일꾼이 됐다. 그렇게 익힌 일솜씨가 밑천이 돼 할머니는 오랫동안 전국의 대파밭을 오가며 일했다. 파 다듬는 일을 아주 잘했기에 인정받았고, 일할 사람을 모으는 역할도 맡았다. 파농사가 많은 강원도까지 주선자의 차를 타고 가서 먹고 자면서 1주일씩 일하고 오기도 했고, 그렇게 자식들을 먹여 키웠다.

자식들은 어머니 걱정에 파 다듬는 일을 못하게 하지만, 일당 10만 원인 일을 그대로 놓을 순 없는 노릇이어서 특별한 일정이 없을 때면 자녀들 몰래 다니고 계신다.

생계를 위해 한평생을 살면서도 한글 공부에 목말랐던 할머니는 4년 전부터 한글도 배우고 시 낭송도 할 수 있는 변산면 유유마을의 ‘부안마실길 시인학교’에 다닐 기회가 생겼다.

자전거를 타고 신작로까지 한참을 달려가 하서행 버스를 타고, 변산면 마포 삼거리에서 버스를 갈아타고 유유마을로 가서 한글 공부를 했다. 비가 오건 눈이 오건, 쫄딱 젖으면서도 학교를 빼먹는 일은 없었다. 버스 환승 시간을 못 맞추는 날이면 지나가는 차를 얻어타고 가기도 했다. 그런 때면 고마운 마음에 태워준 사람에게 싸 왔던 밤이나 고구마 같은 간식거리를 모두 주고 내렸다. 사실 선생님을 드리려고 일부러 준비해왔던 것인데 말이다.

그렇게 한글을 배우러 다녔고, 지금은 가까운 곳에 ‘부안바래청춘학교 문해교실’이 생겨서 그곳으로 옮겨 다니고 있다.

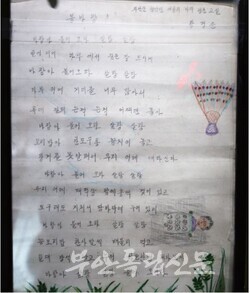

할머니는 새벽 2시면 일어나 한글 공부도 하고, 일기도 쓰고, 시도 쓴다. 아직도 나무로 불을 피워 난방을 하고, 파밭에서 파 다듬는 일을 하기에 몸 쓸 일은 넘친다. 고단할 법도 한데 그런 일상에서 떠오르는 시상을 시로 쓰곤 한다. 할머님은 “나는 스스로를 ‘늙은 소녀’라고 생각혀”라고 말했다. 나이가 들면 으레 하던 일들도 그만하고 소일거리나 찾게 마련인데, 일흔이 넘은 자신은 공부하고 싶은 것, 해보고 싶은 일, 땅에 심고 싶은 것까지 여전히 너무 많기 때문이다.

부지런히 썼던 시는 어느덧 쌓이고 쌓여 시집 한 권 분량은 충분하다. 손녀가 컴퓨터 작업과 출력을 도와줘 잘 묶어 보관하고 있다. 기억 나는 시는 어릴 적 친정에서의 봄날의 모습을 연상하며 쓴 「어느 봄날」, 강원도 평창으로 일을 다닐 때 봤던 달을 보면서 쓴 「평창에서」, 일을 나가기 위해 신작로에 나갔을 때 본 모습들을 쓴 「새벽불」, 2022년 가족들과 제주도 여행을 가서 일하는 해녀들을 보고 쓴 「텃밭 해녀」, 어머니를 그리면서 쓴 「어머니」 등이 있다.

시를 쓰며 상도 받고, 등단도 했다. 지난 2022년에는 「문해, 지금 나는 봄이다」라는 시로 전라북도 도지사상을 받았고, 지난여름 시 부문 전북문단 신인작품상을 받아 시인으로 정식 등단도 했다.

시 낭송도 좋아하지만, 처음엔 쉽지 않았다. 시 낭송을 배우며 박두진 시인의 「청산도」를 외울 때, 잘 외워지지 않아 힘들었다. 하루는 친정에서 키우던 누에를 생각하면서 “누에도 뽕잎을 끝부터 조금씩 갉아먹기 시작해 큰 잎을 다 먹어버리는데, 사람인 내가 종이 한 장 외우는 것을 못하랴!”고 생각하며 용기를 내어 조금씩 조끔씩 외우기 시작해 다 외웠다고 한다.

왕 할머니가 자주 낭송하는 시는 「탑동댁」이다. 27년 전 돌아가신 시어머니가 생각나 지금도 눈물이 나는데 탑동댁을 낭송하면 특히 생각이 난다고 한다. 며느리인 자신은 이쁘고 얌전했는데, 그런 자신에게 사나웠던 시어머니였다. 그렇지만 그런 시어머니라도 고생만 하다가 돌아가신 것이 불쌍했고, 27년 전 돌아가셨을 때 왕 할머니는 3년을 울어 눈이 짓무를 정도였다. 할머니는 지난 11월 23일 목요일에 부안예술회관 강당에서 시극 공연에서 「탑동댁」을 낭송하기도 했다.

어려서 꼭 하고 싶었던 것을 제대로 누릴 기회가 없었던 왕정순 할머니는 칠십노인이 된 지금도 포기하지 않고 마음이 가는 데로 쫓아가려 늘 애를 쓰고 있다.